Fauna

Los ciclos de vida y adaptaciones del mundo animal no dejan de sorprendernos hasta en los ambientes más extremos, como en las frías aguas antárticas, donde dos grandes grupos de mamíferos marinos desarrollan buena parte de sus vidas. Los Pinnípedos, (focas y lobos marinos) y los Cetáceos (ballenas). A ellos se suman las aves y los peces.

Pinnípedos

Los Pinnípedos antárticos se dividen en dos grupos: Familia Focidae (focas verdaderas) y familia Otaridae.

Familia Otaridae

Lobo marino de dos pelos Antártico frente a Base Orcadas

Tienen pabellones auditivos visibles y pueden desplazarse en tierra sobre sus miembros posteriores. Como en la mayoría de los mamíferos, su lactancia es bastante larga, los cachorros crecen en forma gradual, y las hembras se alimentan mientras dura el período.

Encontramos el Lobo Marino de dos Pelos Antártico con una población que ronda 1, 2 millones de ejemplares.

El Lobo Marino de dos Pelos Antártico forma densas colonias de reproducción en las islas Georgias, Sandwich, Orcadas y Shetland del Sur y se distribuye también hacia el sur en sectores oeste de la Península.

En las islas Georgias, los machos alcanzan la madurez sexual cuando tienen alrededor de diez años de edad, con unos 130 kg de peso; mientras que las hembras están en condiciones de procrear a los cinco años, cuando rondan los 40 kg.

A fines de octubre de cada año, los machos comienzan a establecer y defender territorios. Los primeros en llegar se si- túan cerca de la costa, mientras que los más retrasados de- ben internarse un poco más.

La agresión entre machos aumenta a medida que avanza la temporada y se incrementa la densidad de la colonia. Cada macho defiende un territorio de unos 20 m² en los que mantendrán unas diez hembras, las que inician su llegada dos a tres semanas después que los machos.

Tras unas cinco semanas desde su arribo, los machos ha- brán copulado a sus hembras y retornarán al mar para recuperar energías.

Las hembras en tanto, dan a luz a poco de llegar y ya una semana después son copuladas. Amamantan a sus crías por períodos de entre 2 y 5 días, intercalados con viajes de alimentación en el mar de entre 3 y 6 días. Los cachorros pesan unos 6 kg al nacer y tras alrededor de 110 días de lactancia llegan a los 16 kg de peso. Al recibir comida en forma interrumpida, tienen un crecimiento relativamente lento. En las islas Georgias, los cachorros nacidos a fines de noviembre destetan recién a comienzos de marzo.

Al retornar de sus viajes de alimentación, la hembra emite sonidos para atraer a su cachorro. Pero en el trajín de la colonia, las cosas no son fáciles para los pequeños. Muchos no se reencuentran con sus madres y al tratar de mamar de otras hembras, pueden recibir ataques de muerte, o individuios macho pueden quitarles la vida, al aplastarlos por accidente.

A principios de mayo las últimas hembras y crías dejan las playas y se dispersan. El krill domina en la dieta de la hembra y, en especial fuera de la estación reproductiva, se suman también peces y calamares.

Sus profundidades de buceo se correlacionan con los pa- trones de migración del krill. A medida que progresa la noche y el krill migra a las capas superficiales, los lobos disminuyen su profundidad de buceo y aumenta la frecuencia de sus salidas.

Familia Focidae

Dentro de la familia Focidae tenemos las siguientes especies con su población estimada:

- Foca Cangrejera 20 a 30 millones

- Foca de Wedell 000

- Foca Leopardo 000

- Elefante Marino del Sur 000 a 750. 000

- Foca de Ross 000

No tienen pabellones auditivos visibles y se arrastran para moverse fuera del agua. La posición de la cintura pélvica y el fémur les impide desplazarse sobre sus miembros posteriores. Su lactancia es muy breve. Las hembras no se alimentan en este período y ofrecen leche muy energética, perdiendo en consecuencia, muchas reservas. En tanto, los cachorros crecen muy rápido en esta etapa.

Foca cangrejera

La Foca Cangrejera se distribuye alrededor de todo el continente antártico y es por mucho la más abundante. Se estima que su biomasa representa el 79 % de las focas del mundo, con alrededor de 30 millones de individuos, y sus poblaciones seguirían en aumento.

Suelen encontrarse adultos solitarios o parejas reproductivas solas o con su cachorro, y en oportunidades los juveniles se concentran de a cientos.

La Foca Cangrejera establece parejas sobre el hielo, en general a no menos de uno a dos kilómetros entre una y otra. Durante septiembre y octubre las hembras dan a luz un cachorro de unos 20 kg y tras cuatro semanas de lactancia, estos llegan a multiplicar su peso en cinco veces. La hembra no come en este período, perdiendo casi la mitad de su peso.

Cuando el cachorro está listó para el destete, la hembra entra en celo. No es claro si copula en el agua o sobre el hielo, aunque por distribuirse en áreas con leopardos y orcas -sus predadores-, se cree que copularía en el hielo.

Comen en especial con la llegada del crepúsculo y en horas nocturnas. Sus buceos de alimentación dominantes son entre los 50 y 80 metros de profundidad, aunque se han registrado inmersiones de hasta 400 metros.

La dentición especializada les permite captar alimento por filtración y llegan a ingerir entre 15 y 20 kg por día. En el sector Atlántico del Océano Austral, hasta el 94 % de su dieta es krill y el resto peces y calamares.

Leopardo marino

Foca leopardo

Se distribuye alrededor del continente antártico y su hábitat invernal es el borde del pack de hielo. Algunos individuos se desplazan hacia el norte, existiendo registros en islas subantárticas y hasta en Tierra del Fuego.

La hembra es más grande que el macho, y hay registros de hembras de hasta 4 metros de largo y 450 kg de peso.

Los nacimientos de cachorros se dan sobre pequeños bandejones de hielo marino, y en zonas de la Península ocurren entre noviembre y diciembre.

Las hembras preñadas son las que más se internarían en el pack y lo harían para evitar las inestables condiciones del hielo con las crías recién nacidas.

Es probable que su lactancia no dure más de un mes. El cortejo y cópula serían bajo el agua, tras el destete del cachorro. En promedio, alrededor de la mitad de la dieta de esta foca sería el krill. Pingüinos y focas, en especial las cangrejeras jóvenes, son más predados en primavera y verano, mientras que peces y pulpos son su alimento secundario.

La Foca de Weddell

El macho copula a varias hembras, las que dan a luz y maman a sus crías sobre el pack de hielo. La lactancia se extiende entre seis y siete semanas, y los cachorros ganan unos dos kilogramos de peso diario.

Estas focas no realizan grandes migraciones y pasarían el invierno en la misma zona donde se reproducen.

Dependen de aberturas en el hielo para respirar, y las mismas pueden surgir de grietas que se forman con los cambios de marea, por el movimiento de témpanos atrapados en el campo de hielo, o por agujeros que ellas mismas abren con sus dientes caninos e incisivos.

Individuos que por problemas en su dentadura no pueden perforar el hielo, tienen riesgo de muerte inminente.

El Leopardo Marino y la Orca pueden atacarla, aunque en primavera suele estar más internada en el campo de hielo que sus predadores.

Su dieta se basa en calamares y peces. Tienen registros de hasta 600 m de profundidad máxima y 73 minutos de inmersión, dominando buceos de hasta 400 m o menos, donde encuentran peces.

Algunas comparaciones entre especies

Los Pinnípedos tienen muy buen aislamiento en el pelaje y la capa de grasa. El primer factor juega más en el Lobo Marino de dos Pelos, con sus dos capas de fibras pilosas, las internas más cortas y finas. La secreción aceitosa de glándulas sebáceas convierten a estas fibras en repelentes del agua.

Las focas verdaderas no tienen este doble pelaje, y su mayor aislamiento es la capa de grasa. De hasta 10 cm de grosor en el Elefante Marino del Sur.

La foca de Wedell sobre barreras de hielo puede quedar ex- puesta a temperaturas de hasta – 50 ºC, y con fuertes vientos la sensación térmica llega a bajar entre los -100 ºC y -150 ºC. En estas condiciones permanecen largos períodos en el mar que se encuentra entre -1. 8 ºC y -1. 9 ºC.

Tan buen aislamiento tiene como riesgo el sobrecalentamiento fuera del agua.

El hielo y la nieve blanca reflejan una buena proporción de la luz y una foca sobre su superficie actúa como un cuerpo negro que absorbe mucho calor.

Pero en la grasa hay también irrigación, y al aumentar la temperatura se incrementa el flujo de sangre en vasos capilares superficiales así como en las aletas que no tienen grasa y funcionan como dispersores de calor.

Las especies que comen un mismo recurso tienden a su- perponerse poco en su distribución, o en caso de hacerlo, tienen distinto alimento. La diferencia en las profundidades en las que capturan alimento también entran en juego.

La Foca Cangrejera y la Foca de Ross viven ambas sobre el campo de hielo, y mientras la primera se especializa en krill, la foca de Ross preda con preferencia sobre calamares y peces.

El Elefante Marino y el Lobo de dos Pelos superponen su área en torno a islas subantárticas, pero el primero basa su dieta en calamares y peces, y el Lobo de dos Pelos en krill.

La Foca Leopardo es la especie de distribución más amplia entre las focas antárticas. Cerca del continente y sobre la plataforma se superpone con la Foca Weddell, que ingiere peces y calamares.

Cetáceos

Ballenas con barbas (Misticetos)

Son siete las especies de misticetos en aguas antárticas.

Las ballenas Minke, la Azul,

la Pigmea Azul, la Fin,

la Sei,

la Jorobada,

y la Ballena Franca Austral.

Existen poblaciones de casi todas ellas en ambos hemisferios, aunque no se cruzan entre sí. Antes de la llegada del invierno, migran a menor latitud en busca de aguas templadas y protegidas, donde dan a luz y se aparean.

Hacia el norte de la Convergencia Antártica la comida disponible puede ser escasa y deben utilizar grasas de reserva como parte de su fuente energética.

El verano siguiente retornan a las aguas antárticas. Al distribuirse las especies a diferentes latitudes, sin formar grandes grupos, la competencia por krill u otros recursos, como los copépodos, no sería importante.

Así por ejemplo, la ballena Franca Austral y la ballena Sei, son poco frecuentes hacia el sur de la Convergencia Antártica. La Franca tiene las barbas más finas y elaboradas, y por medio de ellas puede filtrar organismos más pequeños que el kril, en especial copépodos. Característica similar presenta la Sei, en especial en la etapa juvenil.

La Ballena Azul muestra diferencias en su migración se- gún el sexo y la edad de los individuos. Llegada la primavera, las hembras preñadas son las primeras en desplazarse hacia las aguas antárticas. Siguen en la migración los machos maduros, luego los inmaduros de ambos sexos y por último las hembras que han dado a luz, y sus crías.

Se internan hasta el pack y aún mas allá, al igual que la Minke, pero esta última es la única que en ocasiones pasa el invierno en aguas antárticas.

La ballena Fin y la Jorobada prefieren las aguas en torno a la Península Antártica, siendo la Jorobada la especie más costera.

Ballena Minke

La Minke es la ballena que más abunda en las aguas australes y, con nueve metros de longitud, es la más pequeña entre los Misticetos antárticos.

El macho copula a la hembra poco después de la parición, llegando así a tener una cría por año, a diferencia de las demás ballenas que dan a luz una cría cada dos años.

Ballena azul

Con ejemplares de hasta 30 metros de largo y más de 100 toneladas de peso, la Ballena Azul es el ser viviente más grande que jamás existió en el planeta. Tragan grandes volúmenes de krill y agua, la que luego liberan por sus barbas con la ayuda de la presión de la gran lengua. Llegan a comer hasta 3 o 4 % de su peso por día, un equivalente de entre 3 a 4 toneladas de krill para una ballena de 100 toneladas.

Con peso medio de un gramo por individuo ingerido, esto representa unos tres a cuatro millones de individuos de krill diarios.

Las crías de la Ballena Azul tienen entre siete y ocho metros al nacer, y pesan cerca de tres toneladas. Tras una lactancia de unos siete meses llegan a los 16 m de largo y 23 t de peso, con un promedio de 80 kg de incremento diario. Para que sea posible, la hembra produce unos 130 kg de leche por día a costa de perder poco menos de la mitad de su peso en el período.

Ballena Fin

La Ballena Fin tiene el segundo lugar en la categoría de los pesados, con un tamaño máximo de hasta 26 metros y entre 80 y 90 toneladas de peso.

Tras once meses de gestación, las crías de poco más de 6 m nacen en las áreas de invierno. Ganarán unos 50 kg diarios hasta el destete.

Ballena Jorobada

La Ballena Jorobada llega hasta algo más de los 15 metros de largo y entre 60 y 70 toneladas de peso. Sus grandes aletas dorsales la hacen inconfundible. Desde sus zonas de reproducción en latitudes subtropicales, migran hacia el sur por ambos márgenes de Sudamérica, hasta aguas entorno a la Península Antártica. El mar de Bellingshausen es una de sus principales zonas de alimentación.

Come casi exclusivamente kril, ingiriendo unas dos tonela- das en cuatro comidas diarias. En el Hemisferio Norte en cambio, los peces dominan en su dieta.

Prefiere aguas costeras, sobre zonas de plataforma continental, tanto para sus zonas de alimentación como para sus rutas migratorias.

Cetáceos con dientes (Odontocetos)

Las poblaciones antárticas de Cetáceos con dientes (Odontocetos) son más escasas que las ballenas con barbas.

Por un lado, mantener el metabolismo en las frías aguas antárticas implica un alto gasto de energía, a pesar del buen aislamiento que da la capa de grasa. Al no ser el abundante krill su fuente de alimento, encontrar sustento implica mayor inversión. El Delfín de Frente Plana, de hasta 8 m de longitud, es el único odontoceto en que el krill representa más de la mitad de su dieta cuando frecuenta las aguas antárticas.

La mayoría de los odontocetos son especialmente sociales, y viajan y comen en grupos bien definidos. El Cachalote y la Orca son dos buenos ejemplos adaptados a las frías aguas. En ambos casos, el macho es de mayor tamaño que la hembra.

El cachalote

Los machos miden entre 15 y 16 metros (hay ejemplares de hasta 18 m), mientras que las hembras alcanzan los 12 m de longitud. La mandíbula inferior tiene dientes, aunque sin función en la ali- mentación, sino tal vez en agresión entre machos por las hembras. Cada macho copula a varias hembras y la gestación se prolonga 14, 5 meses. Siguen dos años de lactancia, y varios meses de recuperación hasta la siguiente ovulación. Por tanto, la hembra madura llega a tener una cría cada cuatro o cinco años. Sólo los machos migran a las aguas antárticas, donde se alimentan. Comen calamares a profundidades de hasta más de 1000 m, donde la emisión de luz de los órganos bioluminiscentes de sus presas les ayudarían a detectarlas. Se ha sugerido que las ondas sonoras de gran intensidad que pueden generar tendrían un efecto inmovilizador o debilitante sobre calamares y peces.

La Orca

La Orca recorre todos los mares del mundo, desde al Ártico al Antártico. En aguas antárticas son frecuentes y la mayoría se desplazaría hacia el norte con la llegada del invierno.

Se comprobó en estudios en el Pacífico Norte, que forman dos tipos de agrupaciones con comportamientos y dietas diferentes.

Hay grupos reducidos que nadan cerca de la costa, y tienen en mamíferos marinos sus presas dominantes. Una hembra al menos y su descendencia directa integran cada grupo.

Los machos usualmente dejan a su madre al madurar y viajan solos o con otros grupos costeros. Se desplazan en silencio y suelen vocalizar, con repertorio no muy diverso, tras atrapar una presa.

Por otra parte se forman grupos más numerosos, y se especializan en comer peces. Por lo menos hay una hembra con su descendencia, y hasta tres a cuatro generaciones pueden llegar a compartir un mismo grupo. Mantienen cohesión con la ayuda de vocalizaciones.

En la Antártida también se darían estas diferencias. Hay grupos numerosos que nadan cerca del borde del campo de hielo y tienen en los peces su dieta dominante; grupos de menor tamaño son más costeros, y predan con preferencia sobre focas y lobos de dos pelos, pero también aves, como pingüinos. Llegan a desalojar a sus presas de pequeños témpanos flotantes, sea levantando el bloque de hielo o pasando muy cerca para provocar la caída de la presa con el oleaje.

Aves

Tan sólo 29 especies de aves son importantes nidificantes al sur de la llamada Convergencia Antártica. (Como quedó dicho, estrecha franja marina alrededor del continente blanco donde se producen bruscos cambios en la temperatura y salinidad de las aguas). Partiendo desde Tierra del Fuego, la Conver- gencia se atraviesa durante el cruce del Pasaje de Drake.

Se trata de

7 especies de pingüinos, 6 de albatros,

8 de petreles,

2 escúas,

el Cormorán Antártico, la Gaviota Cocinera,

el Gaviotín Antártico, la Paloma Antártica,

y -exclusivamente en las Islas Georgias del Sur-, el Pato Maicero de las Georgias y la Cachirla Antártica.

Si bien la diversidad es baja, el número de individuos de algunas de estas especies es altísimo.

Estos representantes del mundo alado soportan rigurosas e impredecibles condiciones climáticas, y tienen breves períodos para sus ciclos reproductivos.

Retrasos en las fechas de arribo, en la puesta de sus huevos y en la partida al fin de cada temporada pueden ser la diferencia entre la vida o la muerte para miles de individuos.

Casi todas las especies nidifican en las limitadas zonas costeras libres de hielos, espacios por los cuales puede haber competencia. En la isla 25 de Mayo/Rey Jorge de las Shetland del Sur, por ejemplo, solo un 5 % de las costas permanecen libres de hielos.

Anticipando la llegada del invierno, las aves migran en retorno hacia menores latitudes, o al menos casi todas ellas.

El Pinguino Emperador permanece sobre el pack de hielo incubando su único pichón y el Pingüino Adelia se desplaza hasta el borde del pack, donde encuentra fuente de alimento.

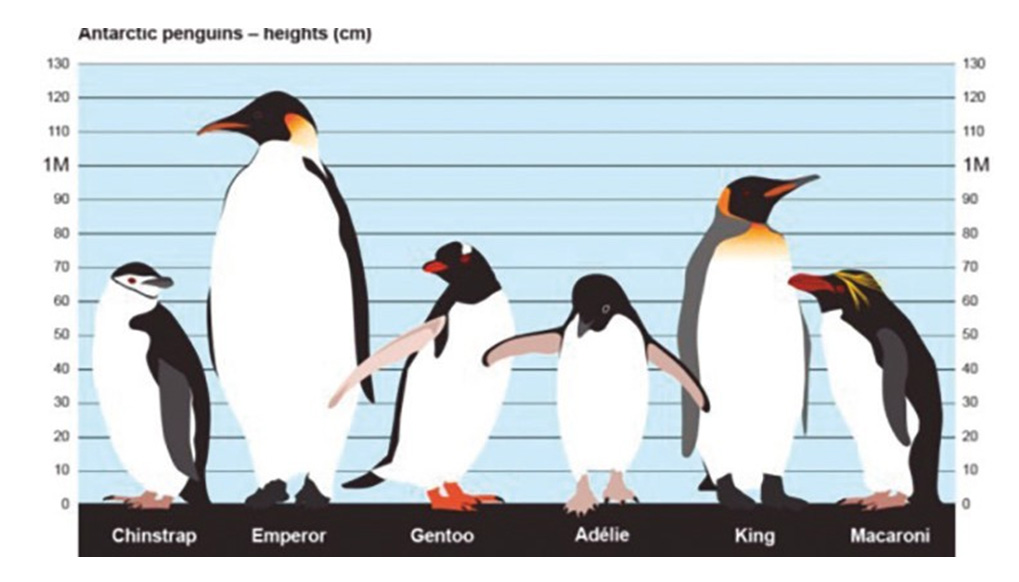

Los pingüinos

Los pingüinos son el grupo de aves mejor adaptado al medio acuático. Su cuerpo hidrodinámico, las alas transformadas en potentes aletas propulsoras, patas palmeadas, y una extraordinaria capacidad de natación y buceo.

Cuentan con una gruesa capa de grasa y plumas especializadas que mantienen impermeables.

Una muestra de su adaptación es su capacidad de buceo. El Emperador alcanza los 265 metros de profundidad y puede permanecer hasta 18 minutos bajo el agua.

Para el Adelia y el Papúa (Gentoo) se conocen registros de hasta 7 minutos de buceo, aunque en general se registran cortas inmersiones.

En tierra, los pingüinos resultan torpes y simpáticos a nuestra vista, aunque las especies antárticas pueden utilizar la nieve y el hielo para deslizarse ágilmente como por un tobogán.

Finalizado el período reproductivo y la posterior etapa de alimentación en el mar, el plumaje pierde impermeabilidad y aislamiento y deben permanecer en tierra para su renovación, lo que implica una notable baja de reservas.

El Pingüino Emperador llega a perder hasta el 45 % de su peso tras sus 34 días de muda.

A partir de fines de octubre los Adelia arriban a las colonias

y construyen o reacondicionan sus nidos.

Tras el cortejo y la cópula, en la primera quincena de noviembre hacen su puesta de dos huevos. Durante cerca de 33 días, macho y hembra se alternan en la incubación.

Luego de la eclosión, ambos padres comparten la búsqueda de comida y los pichones son alimentados por regurgitación

En las multitudinarias colonias, sus variadas voces y señales visuales les permiten identificar a su pareja y a sus pichones.

Desde fines de diciembre y durante enero llegan los juveniles no reproductores. Ayudan a cuidar las guarderías de pichones, mientras los padres buscan alimento en el mar.

En febrero los pichones abandonan las colonias, mientras que adultos reproductores y los juveniles mudan su plumaje. En marzo habrán partido hacia el borde del campo de hielo, sitio de alimentación invernal.

El Pingüino de Barbijo, con un ciclo similar, inicia su etapa reproductiva unas dos o tres semanas más tarde que el Adelia. Prefiere costas mas escarpadas, y en muchos casos sus asentamientos se encuentran contiguos a las colonias de Adelia o Papúa.

El kril es la base de la dieta de estos pingüinos, aunque en el Papúa es más variable según las zonas.

La población reproductiva de Adelia en la Península Antártica es cercana al millón de parejas, distribuidas en 24 colonias.

Las poblaciones del Barbijo según datos recientes son de casi 594.000 parejas en 103 colonias y del Papua se registraron 24.016 parejas en 42 colonias.

Los Petreles

La mayoría de la especies de petreles de la zona nidifican en las costas del oeste de la Península y en los archipiélagos vecinos.

El Petrel de las Nieves y el Petrel Damero, ambos con picos y garras poderosas, limpian la nieve de las áreas expuestas donde nidifican. Pueden entonces iniciar su reproducción al comienzo del verano austral, sincronizando la puesta de huevos con el incremento de zooplancton, alimento para sus pichones.

Antes de que llegue el frío invernal, tendrán tiempo para una muda completa cerca del área reproductiva.

Petreles antárticos más pequeños y delicados, como el Petrel de Wilson, nidifican en huecos entre las piedras, en general en acantilados, a buen resguardo de los escúas.

Dependen del derretimiento de la nieve que bloquea la entrada a sus nidos, lo que puede significar demoras en el inicio de su reproducción, lo que implica el riesgo del atraso en la corta temporada.

El Petrel de las Nieves, el Petrel Damero y el Petrel de Wil- son requieren del krill u otras fuentes de zooplancton. Muchas especies se alimentan en especial durante la noche, tomando ventaja de la migración hacia aguas superficiales de presas bioluminiscentes.

Los petreles elaboran aceites ricos en lípidos en sus estómagos, solución para transportar energía concentrada desde distantes lugares de alimentación hasta los nidos. Los aceites son además buena defensa al poder eyectarse contra predadores, como los escúas.

El Petrel Gigante

Forma colonias en pequeñas colinas o al borde de acan- tilados e incuban su huevo durante casi dos meses. Los padres de más experiencia tienen sus nidos en el centro de la colonia, donde hay mayor protección contra los predadores y las inclemencias del tiempo. Tras 100 a 135 días de vida, los pichones cambian el plumón, prontos a iniciar sus vuelos.

El Petrel de Wilson

Nidifica en acantilados o escarpadas y abruptas laderas del continente y de la Península Antártica e Islas Sub-antárticas.

Durante la incubación de casi siete semanas, intervienen ambos padres.

Los escúas son su principal predador, y para tratar de evadirlos el Petrel de Wilson retorna al nido en la oscuridad.

Tras el cambio del plumón, entre fines de abril y fines de mayo, están en condiciones de iniciar sus primeros vuelos.

En poco tiempo migrarán hacia el Norte por todos los océanos, en especial el Atlántico. Llegan a cruzar la línea del Ecuador y se han registrado individuos hasta los 50 º de latitud N.

El Cormorán Imperial

Colonias reproductivas de unos cientos de parejas de cormoranes imperiales se establecen en zonas costeras de diversas Islas Subantárticas.

No se alejan mucho de las costas y, cada temporada, un alto porcentaje de los individuos mantienen un mismo nido y pareja.

Con la elaboración del nido comienza el cortejo sexual, que se extiende hasta después de la puesta de huevos e incluso del nacimiento de pichones.

La puesta de los primeros huevos se da entre fines de octubre y principios de noviembre.

Durante las dos primeras semanas, los pequeños demandan la atención de sus padres hasta lograr su propia regulación de temperatura. Luego sigue un rápido crecimiento y en marzo cambian el plumón.

El Cormorán Imperial captura peces que tienen relación con el fondo en aguas poco profundas, entre los que se destacan las Notothenia. Además ingiere diversos gusanos marinos (poliquetos), moluscos y crustáceos.

En la Antártida los peces costeros se distribuyen hasta profundidades de poco mas de 100 metros de profundidad, hasta donde pueden acceder los cormoranes en sus buceos. Estas aves serían pues, buenos indicadores indirectos de la abundancia y los cambios en las comunidades de peces.

La Gaviota Cocinera

Las gaviotas son aves gregarias que se reproducen, comen y migran en grupos. Son oportunistas y con dietas muy variadas. La Gaviota Cocinera es la única especie en su familia que se reproduce en la Península Antártica e Islas Subantárticas.

Establecen territorios y tienen alto grado de fidelidad a la pareja. Muchas forman colonias de nidificación en el mismo sitio durante varias temporadas. Su puesta es de entre dos y tres huevos y ambos sexos participan en la incubación.

Son migratorias y en su mayoría se desplazan hacia latitud menores a pasar el invierno. La Gaviota Cocinera tiene una dieta muy amplia.

Con la marea baja, las lapas son un una buena fuente de alimento y seleccionarían las de mayor tamaño. Pueden arrojar desde el aire organismos como bivalvos para que se rompan al golpear contra superficies duras. Otras entran en la piratería, incluso entre individuos de la misma especie

El Gaviotín Antártico

El Gaviotín Antártico es un ave residente no migratoria, y exceptuando unas pocas especies de petreles, es el ave antártica voladora que más depende del krill en su dieta, aunque también incluye peces.

Construye sus nidos en zonas expuestas, con riesgo de predación de huevos y pichones. Aunque su temprana puesta evade en cierto modo la máxima presión de los escúas que se da cuando estos deben alimentar a sus pichones.

La Paloma Antártica

La Paloma Antártica establece sus nidos entre rocas, muchas veces cerca de colonias de pingüinos y cormoranes, del Elefante Marino o el Lobo de dos Pelos.

A mediados de diciembre hacen una puesta de entre 2 y 3 huevos que incuban durante cerca de 30 días. En general sobrevive solo un pichón y se estima que pueden llegar a ser caníbales, característica también presente en los escúas.

Es un ave oportunista con una dieta amplia. Come huevos y pichones de aves como pingüinos y cormoranes, regurgitados, eyecciones de pingüinos, carroña y moluscos como lapas o crustáceos del intermareal.

Hay adultos que permanecen en la Península e Islas Subantárticas durante todo el invierno, encontrando comida en las bases.

Muchos adultos y la mayoría de los adolescentes vuelan hacia el norte, llegando hasta Islas Malvinas y las costas patagónicas al final del verano.

Los Escúas

En la Península Antártica e Islas Subantárticas nidifican dos especies de escúas, agresivos predadores antárticos.

Cada pareja reproductiva protege un territorio en torno a su nido y algunos escúas defienden además territorios de alimentación, como ser un número variable de nidos en una pinguinera.

Son muy agresivos hacia los intrusos que entran a sus territorios, en especial al poco de eclosionar sus huevos. Los pichones requieren alimentos de sus padres hasta después del cambio de plumón que se da entre marzo y abril.

El Escúa grande preda más sobre pichones y huevos de pingüinos y el Escúa Antártico en cambio, basa su dieta en peces, pero ambos incluyen otros componentes y también llegan a comer huevos o pichones de la misma especie.

Peces

La Convergencia Antártica y las corrientes circumpolares representan una barrera oceanográfica que aisló el continente hace ya unos 23 millones de años.

Como resultado de la existencia de esta barrera de larga data, el 90 % de las especies de peces antárticos se consideran propios de la región o endémicos, y en muchos casos adquirieron adaptaciones a las condiciones extremas.

Las aproximadamente 300 especies de peces que habitan estas aguas son apenas el 1, 5 % de las especies ictícolas del mundo.

Cartilaginosos

Entre los peces cartilaginosos (Condríctios), su diversificación se habría restringido por el alto gasto de energía que se da en aguas frías y por la falta de presas de tamaño adecuado.

Incluyen ocho especies de rayas (llegando algunas hasta el Mar de Wedell), y tres especies de tiburones, alcanzando su distribución austral hasta las Islas Georgias del Sur y las Islas Kerguelen.

Óseos

Entre los peces óseos, cerca del 75 % tienen relación con el fondo, considerando tanto especies costeras como de aguas profundas.

Los nototenioideos (Suborden Nototenioidei) es el grupo de peces dominante y está representado por seis familias.

¿Por qué en aguas antárticas son escasos los peces pelágicos (los que viven en la columna de agua)?

Empezando por el extremo opuesto, es interesante que los mares del Artico, aunque con apenas unas 50 especies de peces en sus aguas, tienen grandes cardúmenes de peces pelágicos, y se alimentan de zooplancton. Es el caso por ejemplo del arenque, cuyos huevos ricos en reservas se autosustentan hasta la aparición del plancton primaveral, su comida dominante.

En cambio, si bien los juveniles de diversas especies antárticas viven en el pelagial, sólo unos pocos lo hacen cuando adultos. Por ejemplo, Pleuragramma antarcticum es el pez pelágico antártico por excelencia y se alimenta de zooplancton durante todo el año.

Una razón de la escasez de especies pelágicas en aguas antárticas, sería la angosta y muy profunda plataforma continental (alrededor de 600 m de profundidad). Liberar huevos en la extensa columna de agua es muy riesgoso, sea por escasez de comida disponible, o por factores como turbulencias y corrientes.

La vida en el fondo es más estable que en el pelagial, aunque muchos organismos de aguas antárticas -como ser esponjas, gusanos marinos (poliquetos), estrellas, pepinos de mar, ofiuras y algas-, no resultan buen bocado para los peces. Es que además de ser poco nutritivos y ofrecer buena defensa mecánica, algunos tienen sustancias tóxicas (ciertas esponjas, estrellas y algas). Otras presas frecuentes, como anfípodos o caracoles, son de pequeño tamaño.

Los ciclos anuales de los peces están muy relacionados con la disponibilidad de comida. Entre los que se distribuyen en la zona de hielo temporal y en torno a islas, predomina el desove en otoño y en invierno. Entre primavera y principios de verano, cuando la concentración de zooplancton en las aguas es alta, ocurren las eclosiones, encontrando las larvas buen sustento. Una limitante antártica para esta etapa de la vida es, seguramente, que los hielos impiden la formación de estuarios. En zonas tropicales y subtropicales, dichos ambientes resultan importantes áreas de cría de peces, al ofrecer abundancia y diversidad de invertebrados para comer, y buen refugio contra predadores.

Los huevos de muchos peces antárticos se depositan en el fondo y algunas especies hasta brindan cuidado parental, como por ejemplo en Harpagifer antarcticus. Este rasgo está presente también en buen número de invertebrados de la región

Nototenoideos

Ejemplares de Krill, base de la dieta de numerosas especies antárticas

Dentro de los nototenoideos, la familia Notothenidae es la más diversa y abundante.

En ella dominan peces de cuerpo bastante alargado, cabeza grande, más o menos deprimida y ojos grandes. La mayoría son especies de fondo, más bien sedentarias. En estudios en aguas de las Islas Orcadas, las Islas Georgias, las Islas Shetland, y las islas Kerguelen, se indica que se asocian a zonas con diversidad de macroalgas. Encuentran allí comida y refugio contra predadores, como cormoranes, pingüinos y focas.

Su dieta puede cambiar según la etapa de la vida y el paso de las estaciones. Por ejemplo, el krill está más disponible en verano, al acercarse a las aguas costeras. Otras presas son anfípodos, en especial durante el invierno.

Distintas macroalgas se encontraron en el tracto digestivo de especies de Notothenia, género muy diversificado. A pesar de ser de bajo valor nutritivo, se ha concluido que las comen intencionalmente, incluso pudiendo seleccionarlas. Ingerirlas les permitiría a los peces costeros ampliar sus nichos alimentarios, reduciendo la competencia entre especies.

La especie Notothenia coriiceps es el pez costero dominante en aguas del oeste de la Península Antártica, e Islas subantárticas.

La Merluza Negra (Dissostichus eleginoides) llega a medir dos metros de longitud y es el pez más grande del área, y puede vivir más de 50 años.

Se distribuye en aguas subantárticas, entre los 70 y 1. 500 m de profundidad. Cuando adulto, vive asociado al fondo, mientras que sus juveniles son pelágicos.

Sus poblaciones están siendo intensamente predadas por buques pesqueros de todo el mundo, muchos de ellos ilega- les. Es muy apreciado por su carne exquisita, de alto valor en el mercado.

Algunas focas y sobretodo orcas lo predan.

El nototénido Trematomus newnesi habita desde el inter- mareal hasta los 160 metros de profundidad. Se alimenta de krill, anfípodos y poliquetos, y es presa de algunas aves marinas, en especial cormoranes.

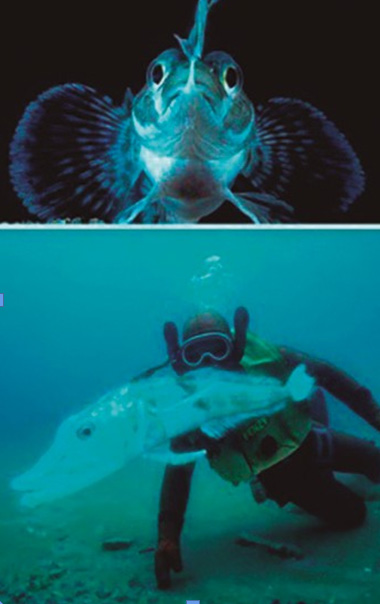

El Pez de las Piedras Harpagifer antarcticus (familia Harpagiferidae)

Es pequeño y habita en el fondo, generalmente desde el intermareal hasta los 18 m de profundidad. El intermareal le ofrece un hábitat rico en alimento -dominando los anfípodos-, y con menos riesgo de predadores acuáticos.

Mientras que al bajar la marea, su pequeño tamaño le permite protegerse en grietas o debajo de piedras, a resguar- do de predadores como las aves. Además, su coloración de camuflaje le ayuda a mimetizarse con el fondo, pasando desapercibido.

Los peces de hielo

Pez de hielo

Los peces de hielo incluyen por lo menos 4 especies en aguas de la Península Antártica.

Son en general predadores con una gran cabeza y poderosos dientes, y la especie Chaenocephalus aceratus supera en tamaño (alrededor de 65 cm) a la mayoría de los peces antárticos. Si bien hay peces antárticos con menor concentración de glóbulos rojos y de hemoglobina que la mayoría de los peces óseos, el caso extremo son los peces de hielo. Su número de glóbulos rojos es bajo y son los únicos vertebrados conoci- dos sin el pigmento transportador de oxígeno en sangre: la hemoglobina.

¿Cómo se las arreglan para el transporte de oxígeno en su cuerpo?

A diferencia de la mayoría de los peces óseos, en los caeníctidos, el oxígeno está simplemente disuelto en la sangre, o sea que es un transporte físico, y no químico.

En aguas antárticas hay concentraciones de oxígeno elevadas y poco fluctuantes en relación a otros mares. Por otra parte, el metabolismo de los peces en las aguas frías es muy bajo.

Sus branquias ofrecen una gran superficie expuesta para el intercambio de oxígeno, sumándose una piel desnuda muy vascularizada.

Además, sus volúmenes sanguíneos son dos o tres veces superiores a los de otros peces óseos, es decir tienen más plasma donde disolver el oxígeno. Son de corazón grande y vasos sanguíneos dilatados, bombeando más volumen de sangre y logrando una rápida circulación.

Sangre con anticongelantes

Los líquidos corporales de los peces se congelan a -0. 8 ºC, ya que son menos salinos que el agua de mar, que se congela a -1. 8 C aproximadamente.

Para evitar el congelamiento, hay especies que migran en busca de aguas profundas donde la temperatura puede ser de hasta 1 ºC.

Además, el aumento de presión con la profundidad baja el punto de congelación y no llegan a formarse cristales de hielo. Sus adaptaciones les permiten arreglárselas con menos gasto de energía que la necesaria en producir glóbulos rojos y hemoglobina. Además, la ausencia del pigmento respiratorio contrarresta el aumento de viscosidad de la sangre que se da a menores temperaturas.

Las desventajas de la falta de hemoglobina, serían poca resistencia en aguas con baja concentración de oxígeno (raro en aguas antárticas), y una vida poco activa.

El sobre enfriamiento es la estrategia que evita el congelamiento de los líquidos en estos casos. Pero peces que viven en áreas con hielo de fondo, como Gymnodraco, entran en contacto con cristales de hielo.

Como adaptación para bajar el punto de congelación, concentran sustancias anticongelantes en sangre.

Se trata de glicoproteínas que interfieren en la adición de

nuevas moléculas a los cristales de hielo.

De hecho, estas glicoproteínas se han hallado en casi todos los nototénidos antárticos. Las primeras investigaciones se realizaron en el género Harpagifer.